viernes, 31 de octubre de 2014

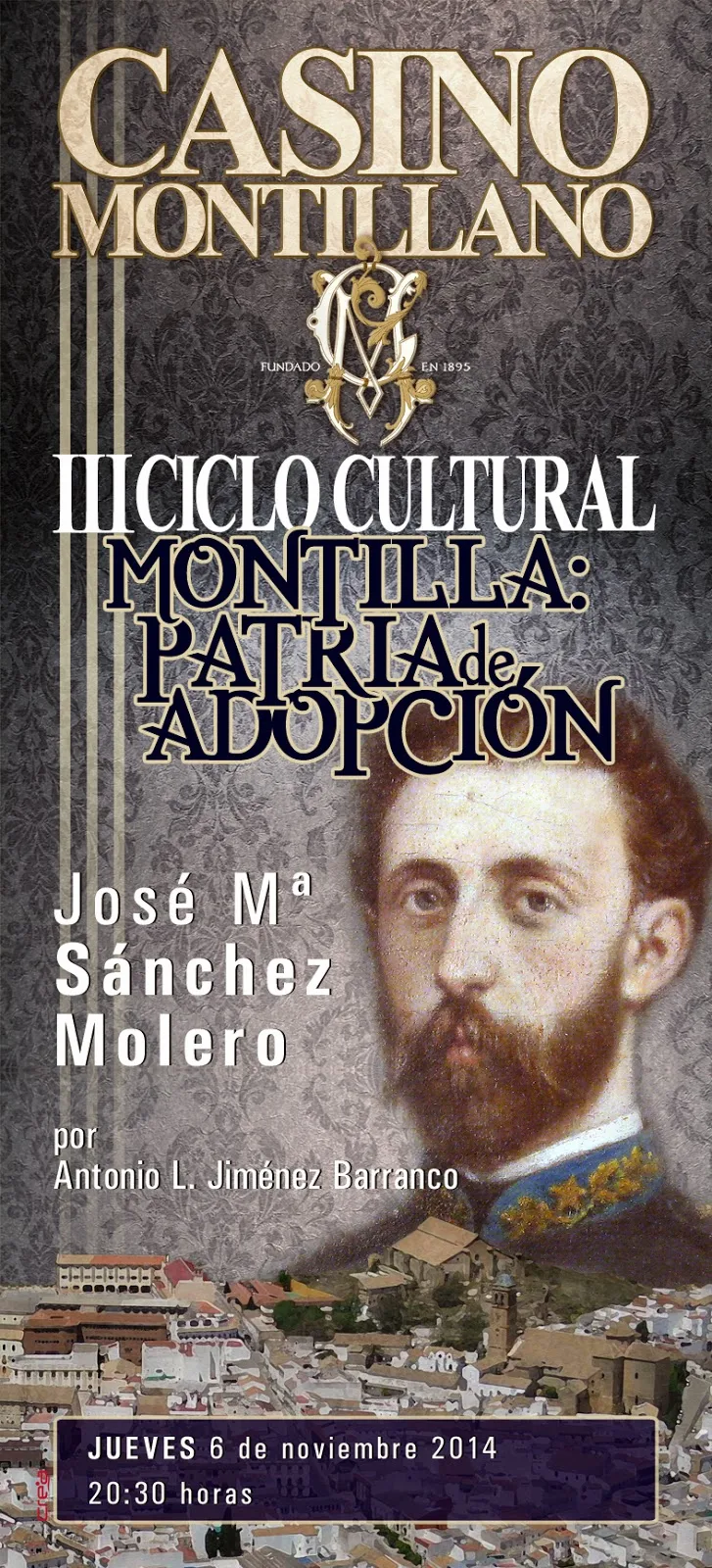

MONTILLA, PATRIA DE ADOPTIVA DE JOSÉ Mª SÁNCHEZ-MOLERO Y LLETGET

lunes, 20 de octubre de 2014

NUESTRA SEÑORA DE LA AURORA, 300 AÑOS DE HISTORIA COFRADE*

Con motivo del III

centenario de la fundación de la cofradía de Ntra. Sra. de la Aurora se ha realizado esta aportación histórica, recogida

de varios manuscritos y documentos de la época, especialmente de un libro de

gastos de esta cofradía que se conserva en el Archivo Parroquial de Santiago,

sita en la casa conocida entre los montillanos como la del Arcipreste. Casualmente

lo encontré bien escondido junto con otros dos más, detrás de varios montones

de revistas y papeles de poco interés para los investigadores, en ese momento

creí conveniente informar a D. Antonio León encargado de dicho archivo y

posteriormente leerlo y publicar en una breve cronología los datos de interés

que en él se recogen, para que la actual cofradía, devotos de la Stma. Virgen y

en general la ciudad de Montilla conozca las raíces de esta advocación mariana que

desde hace tres siglos se venera en el

templo patronal de San Francisco Solano.

En el siglo XVII se comienzan las obras de un

nuevo templo que iba ha ser levantado en honor a nuestro paisano el Beato Francisco

Solano, que es beatificado poco tiempo después de su fallecimiento y que ya en

vida tenía fama de Santo. Después de terminar

la dicha iglesia, se fue decorando de imaginería, retablos, lienzos, etc...

En el año de 1700 un grupo

de vecinos devotos de la Stma. Virgen constituyen una cofradía en este templo

adquiriendo una imagen de Ntra. Sra. en la ciudad de Ganada[1]

que por sus características se atribuye a los Hermanos Mora.

Una vez en la ciudad se

bendice esta imagen bajo la advocación de Ntra. Sra. del Rosario, tres años más

tarde se aprueban sus constituciones canónicamente.[2]

Siendo su primer mayordomo Don Juan Moreno Berrio, comienzan a realizar la

cofradía cultos en su honor durante todo del año, los viernes por la noche

organizaba un rosario por las calles de Montilla que iba presidido por una

pequeña imagen de Cristo Crucificado llevada por el consiliario, también

festejaban el 7 de octubre conmemorando la victoria de los príncipes cristianos

con los árabes en la batalla naval de Lepanto, y el 8 de diciembre festividad

de la Concepción de la Stma. Virgen, centrando su solemnidad el segundo domingo

de octubre por la tarde[3]

para no entorpecer los cultos de la cofradía primitiva del Rosario de la

parroquial de Santiago.

Una vez en la ciudad se

bendice esta imagen bajo la advocación de Ntra. Sra. del Rosario, tres años más

tarde se aprueban sus constituciones canónicamente.[2]

Siendo su primer mayordomo Don Juan Moreno Berrio, comienzan a realizar la

cofradía cultos en su honor durante todo del año, los viernes por la noche

organizaba un rosario por las calles de Montilla que iba presidido por una

pequeña imagen de Cristo Crucificado llevada por el consiliario, también

festejaban el 7 de octubre conmemorando la victoria de los príncipes cristianos

con los árabes en la batalla naval de Lepanto, y el 8 de diciembre festividad

de la Concepción de la Stma. Virgen, centrando su solemnidad el segundo domingo

de octubre por la tarde[3]

para no entorpecer los cultos de la cofradía primitiva del Rosario de la

parroquial de Santiago.

La cofradía

comienza a decorar y embellecer su primitiva capilla con donativos de

los hermanos devotos de la Stma. Virgen que cada año que transcurre crece en número,

teniendo todos los años de siglo XVIII que comprar faroles, llegando en 1776 a superar el millar de cofrades que portaban en la

procesión su luz[4].

Entre 1704-05 el escultor

montillano Cristóbal de Guadix realiza para esta cofradía un tabernáculo que

después doró Lucas de Ávila junto con las puertas de la capilla. Este mismo año

adquiere la cofradía una media luna de plata para la imagen de la Virgen. En

1714 se le cambia la advocación por Ntra. Sra. de la Aurora, posiblemente por

haber recibido presión de la primitiva cofradía del Rosario que radicaba en la

Parroquia Mayor de Santiago desde finales del siglo XVI, aunque ésta después de

cambiar su título sigue dando culto y venerando al Santo Rosario igualmente que

en sus principios.

En 1718 la cofradía

procesiona por primera vez a la Stma. Virgen el segundo domingo de Octubre por

la tarde después de haberle dedicado un octavario en su honor, adquiriendo para

este acontecimiento 63 estrellas de plata

con sus tachuelas para la talla de la Virgen de la plata de un ramito que tenía

niño en la mano. En 1719 se terminan las andas y urna nuevas para la

procesión. Este mismo año la cofradía lleva a cabo una comedia representada por

los propios hermanos, poniéndola en escena en el convento de San Juan de Dios,

con el fin recoger beneficios para la obra de la nueva capilla que comenzaría

en 1721 dando licencia para la misma el Marqués de Priego, siendo maestro mayor

de esta Gaspar Lorenzo de los Cobos.

En 1722 el maestro dorador Juan Panadero, da estafado y dorado a la imagen de Ntra.

Sra. de la Aurora. Gaspar Lorenzo de los Cobos realiza una lámina de la

Virgen para las estampas que se daban en los cultos. El maestro platero Francisco

Fernández realiza una cruz de plata para el Santo Cristo que se sacaba en el

Rosario que en la actualidad se encuentra en la sacristía de este templo. El 13

de diciembre de 1723 el pontífice Inocencio XIII concede indulgencias a todos

los cofrades y devotos de la Stma. Virgen de la Aurora dadas en Roma en la basílica de Santa María la

Mayor, siendo revisadas por el tribunal de la Santa Cruzada el 13 de enero

de 1724[5].

En 1726 se realiza el púlpito para este templo que lo costearon

entre la ciudad, la obra pía de San Francisco Solano y la cofradía. Este

mismo año las andas de la Virgen estrenan un palio y un velo nuevos. En

1727 el tallista Juan Villegas realiza

un viso de madera para la capilla que es dorado y pintado por Juan Panadero. En

julio de 1728 año siguiente a la canonización de San Francisco Solano esta

cofradía comienza a dedicar un octavario en su honor y hace estampas del Santo.

En 1731 se realiza una nueva

imagen del Santo Cristo y su corona que sirve para el Rosario. La procesión

solemne de octubre amplía su recorrido llegando hasta la calle Padre Rosales[6].

El 30 de diciembre de este mismo año recibe la cofradía una Bulla de

hermanamiento de Roma. En 1732 se insertan en la banderita nueva de la Virgen

80 perlas. El 22 de julio de 1734 se

termina el retablo, esculturas y fachada de la capilla, obra del escultor Mateo

Primo y días más tarde se coloca la Virgen en su nuevo retablo en una función

solemne extraordinaria. En 1739 se realizan nuevas coronas y media luna para la

virgen y el niño.

El 10 de diciembre de 1745 la cofradía se gasta 110048 reales y 5

maravedies en dorar el retablo, el yeso de la capilla y fachada, estofar las

esculturas del Señor San Joaquín y Señora Santa Ana, los cuatro Angeles de las

arañas y demás Angeles del retablo, guarnición del frontal de piedra jaspe.

En 1754 se renuevan las estampas del estandarte que se saca en el rosario por

el pintor Miguel de Arenas. En 1755 Gaspar de los Cobos, tallista y Pedro

Rodríguez, cerrajero realizan un archivo

para el resguardo de los papeles, escrituras y alhajas de oro y plata de la dicha cofradía. En

1761 se hace la diadema de Santa Ana costeada por la cofradía y la de San

Joaquín la costea un devoto particular. En

1766 Dª. Dorotea de Oliveros donó a la

capilla la pilita de agua bendita. En 1771 la cofradía comienza a

realizar el camarín y la sacristía para la capilla comprándole el terreno a la obra pía de San Francisco Solano, siendo

alarife de la obra Cristóbal Soto.

En 1802 el maestro pintor

Agustín de Monte dora la cenefa del camarín. En 1804 no hay novena ni procesión

de la Virgen por una epidemia. En 1807 se hace un trono para la Virgen, obra

del maestro carpintero Juan José Lara, ajustándolo a las andas nuevas el

maestro herrero Juan de Arce. En 1836 el pintor Blas Requena restaura el

encarnado de la Virgen y el Niño[7].

*Artículo publicado en la revista local Nuestro Ambiente, en Octubre del año 2000.

FUENTES

[1] Lorenzo Muñoz, F de B.: Historia de Montilla, p. 164.

[1] Lorenzo Muñoz, F de B.: Historia de Montilla, p. 164.

[4] JURADO Y AGUILAR, A.: Ulía ilustrada y fundación de Montilla, p.

192.

[5] Tabla de indulgencias que

se conserva en el camarín de dicha capilla.

[6] APS. Ibíd.

[7] APS. Gastos de la cofradía de Ntra. Sra. de la

Aurora, (1704-1865).

martes, 7 de octubre de 2014

LA COFRADÍA DEL ROSARIO DE MONTILLA. APUNTES PARA SU HISTORIA*

Fundación y Cultos

La cofradía del Rosario se instaura en la entonces villa

gracias a la visita de fray Diego Núñez del Rosario, dominico morador del

convento de San Pedro mártir de la ciudad de Marchena (Sevilla). Éste, tras

mostrar los permisos de Martín de Córdoba y Mendoza, Obispo de Córdoba, y del

general de la Orden de Predicadores de Santo Domingo, el Cardenal fray Vicente

Justiniano, el 22 de agosto de 1580 acordó con el vicario de la iglesia

parroquial de Santiago Apóstol, Alonso Ruiz Mazuela y el rector de la misma,

Antonio de Cárdenas, y varias personas devotas de la Stma. Virgen erigir y fundar en este templo dicha Cofradía,

señalando una antigua imagen de Ntra. Sra. del Socorro como nueva advocación

del Rosario, bendiciéndola y dando un sermón donde exaltó los quince misterios

del Rosario. Tras este acto, bendijo varios rosarios y dio instrucciones de

cómo redactar las reglas y constituciones de la nueva Cofradía[1].

Desde su fundación y hasta 1582 fue su hermano mayor el

propio Vicario, sucediéndole en el cargo el Rector hasta 1589, año en que se

aprueban sus primeros estatutos. Desde esta fecha el cargo de hermano mayor

duraba dos años, el primero fue Bartolomé Ruiz Gil[2], sucediéndole Pedro Rodríguez Hidalgo, a este, Juan Pérez

de Hernán Ruiz, después en 1596 ostenta el cargo Juan Ruiz, y así

sucesivamente. Este cargo era meramente representativo, ya que todo el peso de

la Cofradía recaía en el Mayordomo, persona que hacía de gerente y

administrador de los bienes y gastos de la misma. Este cargo estaba pagado por

la Cofradía y su duración podía ser vitalicia.

Según la escritura fundacional de la Cofradía, ésta se

obligaba a organizar los cultos de la Purificación, Anunciación, Asunción,

Natividad y Concepción de la Stma. Virgen, aparte de su fiesta principal que

viene celebrándose el primer domingo de octubre con su octavario.

La festividad de la Purificación, popularmente conocida

como La Candelaria, se

celebra el 2 de febrero, día que la Cofradía concertaba con la de San José la

venida en procesión del Santo Patriarca desde su ermita, a la llegada de éste

al templo parroquial la imagen pequeña de la cofradía del Rosario lo esperaba

en la puerta bajo palio con un repique solemne de campanas y cohetes, la imagen

de la Virgen llevaba en su brazo izquierdo al Niño Jesús y en el derecho una

vela y una bolsa con azúcar; San José portaba en su brazo derecho su vara

de plata y en el izquierdo una rosca de pan.

Una vez en el templo entraban en procesión hasta el altar

mayor, la Cofradía que daba a los asistentes una ramita de romero y cuando las

andas llagaban al presbiterio se iniciaba la misa solemne, a su término se

bendecían las roscas que habían llevado los vecinos de la ciudad y los cofrades

repartían a la salida bizcochos a los asistentes[3].

En la festividad de

la Anunciación (25 de marzo), Asunción (15 de agosto), y Natividad de la Stma.

Virgen (8 de septiembre), la Cofradía organizaba los cultos junto con la

fábrica parroquial, que eran similares en su protocolo. La jornada anterior a

la fiesta, a medio día se repicaba solemnemente, por la noche y al amanecer del

día siguiente se tocaban Vísperas. Los cultos eran por la mañana, comenzaban

con procesión claustral de cuatro sacerdotes revestidos con capa, que se

dirigían hasta la capilla de Ntra. Sra. del Rosario mientras el órgano

parroquial entonaba la Salve para que la cantaran los asistentes; una vez en

dicha capilla se incensaba la imagen pequeña que estaba preparada en sus andas

para agregarse a la comitiva y ser trasladada hasta el altar mayor donde se

comenzaba la misa solemne, cuando ésta concluía la imagen se volvía hasta su

capilla[4].

|

El pontífice Pío V, artífice de la propagación del rezo

del Rosario a través de la fundación de cofradías

|

Desde aquel mismo año esta devoción se expandiría por todo

el imperio de Felipe II gracias a los frailes dominicos, que predicaban las

indulgencias que tenían concedidas a sus devotos por la milagrosa intervención

de Ntra. Sra. del Rosario en la gloriosa efemérides de aquel domingo de

otoño.

En nuestra ciudad era muy celebraba dicha jornada, desde el

amanecer se repicaba para la misa mayor de la mañana, donde aparecía el templo

parroquial con la Virgen del Rosario y Santo Domingo en sus tronos delante de

los púlpitos del altar mayor exornados con macetas florales, cirios y

pebeteros; las columnas revestidas con colgaduras, se consumían ocho docenas de

cohetes y la torre se iluminaba con luminarias. El primer domingo de octubre,

como era costumbre, a medio día se tocaban vísperas, a las cuatro se repicaba para

la procesión donde alumbraban en ésta 50 cofrades con velas y 4 con hachas

acompañando a la Madre de Dios y Señora del Rosario que procesionaba bajo palio

y escoltada por una compañía militar de soldados, los cuales recibían cuatro libras de pólvora para la

procesión[5].

A mediados del siglo XVII la Cofradía contaba para sus

cultos y procesiones entre otros con nueve

rosarios para la Virgen y el Niño de pedrería y plata, ocho de Santo Domingo,

dos coronas de plata y otras dos de plata sobredorada con esmaltes azules

y verdemar, varias camisas, tocas, mantos, sayas, ocho almohadillas y

ocho horquillas para los tronos, tres cetros, una bagineta de plata con una

imagen de Ntra. Sra. para pedir, un palio de damasco rosado y blanco con sus

flecos de seda con seis varas, dos pebeteros de hierro sobredorados, un

mosquete y frascos pequeñitos de latón para el Niño, un estandarte de damasco

rosado con sus borlas, vara, cordeles, cruz y cinco campanitas de plata[6].

Otra fecha celebrada por esta Cofradía era la Inmaculada

Concepción de la Stma. Virgen el día 8 de diciembre, se repicaba a mediodía y a

la puesta del sol en vísperas, y por la mañana para la procesión claustral con

la asistencia de cuatro sacerdotes revestidos con capa, comenzando en la

sacristía, hasta la capilla de Ntra. Sra. del Rosario donde se cantaba la salve

con el órgano y se incensaba a la Stma. Virgen[7].

Veneración y Ornamentación

La veneración a las diferentes imágenes que ha tenido la cofradía del Rosario, ha observado a lo largo de sus más de cuatro siglos de historia diferentes cambios de emplazamiento de su titular, que por varias circunstancias se ha ido transformando su aspecto primitivo hasta llegar al actual, felizmente mejorado gracias a la veneración que esta advocación mariana a conservado en nuestra ciudad, a la cual desde el siglo XVII se ha visto dotada de donaciones testamentarias de censos, casas, olivares, etc.

La veneración a las diferentes imágenes que ha tenido la cofradía del Rosario, ha observado a lo largo de sus más de cuatro siglos de historia diferentes cambios de emplazamiento de su titular, que por varias circunstancias se ha ido transformando su aspecto primitivo hasta llegar al actual, felizmente mejorado gracias a la veneración que esta advocación mariana a conservado en nuestra ciudad, a la cual desde el siglo XVII se ha visto dotada de donaciones testamentarias de censos, casas, olivares, etc.

Tras la fundación de la Cofradía en 1580, -como hemos

documentado anteriormente- se toma una antigua imagen y retablo de Ntra. Sra.

del Socorro y se vuelve a bendecir con la advocación del Rosario, ésta se

veneraba en el templo parroquial y estaba situada en un arco de medio punto con

una profundidad de un metro situado en la nave de la epístola entre la capilla

de San Andrés y la del Santísimo o Sagrario, que existió hasta 1964. En la

actualidad se venera en dicho sitio, una imagen de San Antonio de Padua procedente

del convento franciscano de San Lorenzo, colocada sobre dos columnas de madera

imitadas en piedra de jaspe.

En este lugar estuvo la primitiva imagen del Rosario hasta

finales del siglo XVII. Según un inventario de 1663 este altar ya ostentaba un retablo de madera sobredorado

con la imagen de talla de Ntra. Sra. con su niño en brazos y a ambos lados dos

imágenes de talla, de Santo Domingo de Guzmán y San Francisco de Paula.

También tenía cinco frontales para la mesa del altar de distintos colores y

tipos de tela, un atril de madera, dos candeleros y cruz, dos lámparas de plata

a ambos lados, debajo de éstas dos tablas con las indulgencias concedidas a la

Cofradía y en la mesa de altar otras dos con las palabras de la Consagración y

el evangelio de San Juan.

En 1693, el entonces hermano mayor de la Cofradía,

Francisco Ximénez Rubio, solicita licencia a los Marqueses de Priego y Duques

de Feria para labrar la nueva capilla y poderse hacer en el arco que estaba

entre la puerta de la calle de la Yedra y la torre y campanario. En ese

momento estaba ocupado por la cofradía de Ntra. Sra. de la Cabeza, la cual

sería permutada por el primitivo arco del Rosario como habían acordado en un

cabildo entre ambas cofradías con la asistencia del obrero mayor Don Juan

Hurtado y presidido por Don Alonso Domínguez del Monte, provisor general del

obispado, a quien la cofradía del Rosario solicitaría también hacer una

sepultura en la nueva capilla para los cofrades. Este acuerdo sería recogido

ante el escribano Juan Manuel Talero un año más tarde en papel sellado, el cual

recibió veintinueve reales por dicha escritura. El

intercambio de los retablos e imágenes se llevó a cabo por el carpintero Juan

del Villar[8].

Las obras se realizaron en tres fases, se comenzó con la

capilla, que llevó desde 1693 hasta 1708, después se continuó con el camarín y

cripta funeraria entre los años 1738 – 1765, y finalmente se ejecutó la actual

sacristía y dependencia entre los años 1778 – 1822. Entre estos espacios de

tiempo la Cofradía adquirió enseres y demás artículos para el culto para la

ornamentación de la misma, que serán reseñados.

Comenzó la 1ª fase con el alzado de la planta de la nueva

capilla, lo dirigió el maestro alarife Agustín Velasco, los sillares de piedra

fueron traídos por los pedreros Juan Díaz Carretero y Juan Burgueño, y labrados

por los maestros de cantería Pedro del Baño y Alonso Prieto, la madera de las

vigas fue traída de la huerta del Arroyo.

La decoración

interior de la capilla fue realizada por el pintor local Manuel Ramírez, quien

pintó y doró la reja de la capilla, y al fresco la cúpula, el florón, las

pechinas y las paredes de la misma, todo fue costeado por Francisco García

Pulido[9].

El nuevo retablo fue realizado por el tallista sevillano Pedro José de los

Cobos, se colocaron dos nuevas lámparas de plata aderezadas por el platero

local Antonio Fernández del Valle que había realizado en 1686 la media luna de

plata de la Virgen en la que se puede leer: “SE HCº ESTA MEDIA LVNA SIDº

HER MAIOR JVº, PER HIDALGº AѺ 1686” .

Las vidrieras de la capilla fueron ensambladas y ajustadas

por Francisco de León, vecino de Córdoba, la reja de la capilla fue realizada

por el maestro herrero Juan López.

En la 2ª fase, era hermano mayor Andrés de Aguilar Tablada,

estuvo dirigida por el mayordomo Lucas Jurado y Aguilar, el cual encargó a los

maestros albañiles Manuel Benítez y Francisco Martín de Benítez el alzado

del camarín y cripta funeraria. La piedra procedía de las canteras de la Fuente

del Álamo, de la de Belén y de varias casas de la Escuchuela propiedad de Mª de

Sotomayor, ésta piedra fue cortada y labrada por Francisco Benítez. Las vigas

de madera eran de álamo blanco de la Huerta de los Limones y del pinar del

Cuadrado, las tejas de dicho camarín fueron donadas por Don Pedro Montenegro,

los ladrillos alfajiados fueron comprados en el tejar de Santa María. Las

puertas de la cripta fueron realizadas con madera de pino por el carpintero

Nicolás Serrano. La veleta que corona dicho camarín, representa al arcángel San

Rafael, está realizada con dos varas y media de chapa vizcaína adquirida en

Sevilla, siendo aderezada por Matías García. Las puertas y cajoneras del

camarín, de madera de nogal y flandes fueron realizadas por el carpintero Pedro

de Toro, y las vidrieras de la ventana del camarín las compuso Sebastián

Jurado. El jaspe de la capilla fue comprado en Cabra de la

cantera de Alonso de Orgaz. Se restauraron los frescos de la capilla por el

pintor Miguel González de Arenas[10].

En esta obra trabajó el tallista sevillano Gaspar Lorenzo

de los Cobos en desmontar el retablo de la capilla y después de la misma lo

volvió a ensamblar y le añadió nuevas piezas decorativas que doró y restauró

Miguel González de Arenas, también este entallador realizó el marco de la lámina

del misterio del Stmo. Rosario pintada por el "Padre Ignacio"

(sacerdote jesuita sacristán de la iglesia de la Compañía de Jesús de

Montilla), también realizó Gaspar Lorenzo diversos trabajos de carpintería como

una cajonera para el resguardo de la ropa y alhajas de Ntra. Sra., y otros

trabajos de menor envergadura[11].

Otra gran aportación a la reforma de esta capilla estuvo en

las manos de las hermanas Cueto, conocidas por “Las Cuetas”, quienes

realizaron la parte principal de ésta, con la incorporación de la nueva imagen

de Ntra. Sra. del Rosario, una imagen de la Stma. Virgen para las fiestas

claustrales (conocida popularmente como la

Candelaria) y cuatro ángeles para la peana de las andas procesionales[12].

En estas fechas la Cofradía adquiere otros objetos nuevos

para el culto, entre ellos podemos citar: dos candelabros de bronce, tres

tablas de oraciones, seis candeleros de metal, siete varas de puntas de plata

para componer nuevos ornamentos, un frontal de cuero estampado y dorado

comprado en Cádiz. El platero local Sebastián Fernández realizó para la imagen

pequeña una media luna y un rostrillo de plata, además de cuatro rosarios.

En 1741 la Cofradía organizó una corrida de toros para

sufragar algunos gastos del camarín y panteón de la capilla. El maestro

platero Francisco Fernández compuso dos nuevas lámparas de plata para el

camarín, su hermano Sebastián realizó una lámpara de azófar para el panteón,

siete enganches del rosario de la imagen pequeña y otros ocho de las guirnaldas

de los cuatro ángeles de la peana[13]. El zócalo de jaspe del camarín fue realizado en Lucena por

Vicente del Pino Ascanio y trasladado en piezas talladas para su

colocación. En 1765 Francisco Martín Benítez, alarife del Consejo de la

Ciudad, dirigió varios reparos en los tejados de la capilla, camarín y antigua

sacristía.

Años más tarde, en 1778 comienza la tercera fase que ultimó el estado muy similar al que hoy conocemos de dicha capilla. El entonces mayordomo de la Cofradía, Antonio Molina, contrató con el tallista lucentino Pedro de Mena Gutiérrez la hechura y tallado del camarín que había concertado Miguel Jurado y Aguilar, anterior mayordomo. La obra fue revisada por el tallista José García, vecino de Ecija, que una vez terminada de carpintería, talla e imaginería, se congregaron en dicho camarín los hermanos de la Cofradía y el autor de la obra para darla por entregada, corría el día 10 de agosto de 1780[14]. Entre 1787 – 1789 fue dorado dicho camarín por Antonio Villegas, maestro del arte de la pintura y dorado, vecino de la ciudad.

En 1779 la Cofradía encarga al artífice Antonio Rafael de

Santa Cruz, vecino de Córdoba, un corazón con su corona de oro, obra

contrastada por su homólogo Juan de Luque y Leiva. En 1782 se encarga a este

platero una corona y resplandor de plata sobredorada, esta vez contrastada por

Mateo Martínez y Moreno, también cordobés[15].

El 20 de marzo de 1792 la imagen de la Ntra. Sra. del

Rosario recibió la donación de un anillo de diamantes por Ana de Prieto, vecina

de la calle Puerta de Aguilar. En 1804 se reanudan las obras de

albañilería con la limpieza de los tejados y se loza el suelo del panteón, todo

realizado por Antonio Benítez, siendo mayordomo de la Cofradía Pedro Molina y

Angulo. En 1818, Juan Benítez, maestro alarife de la casa del duque de

Medinaceli, lleva a cabo la obra en el patio de la sacristía donde se hace un

nuevo panteón para la Cofradía. En 1822 se realizó la última obra de

envergadura por la Cofradía, que encarga al maestro de albañilería de José de

Vela revisar los tejados de la capilla, camarín y sacristía; y sacar la veleta

para arreglarla.

A partir de entonces, la Cofradía centra sus gastos en la

adquisición de objetos de culto y decoración. En 1828 el platero Manuel

González restaura las coronas de plata de la Virgen. En 1830 José de Luque

compone la cruz de la bandera de los entierros, que es dorada por Blas Requena

y pintada por José Carbonero tres años mas tarde. Este mismo año se encarga al

platero José Paniagua una lámpara para la capilla. En 1835 Blas Requena

restaura el dorado del camarín, y cinco años después pinta la bandera de

Ntra. Sra. que sirve para las

procesiones[16].

Recientemente, la actual Cofradía ha restaurado el bordón

de la Presidencia, obra realizada en plata con punzones donde se distingue el

león rampante dentro de un círculo y "M. AGVILAR" (Manuel

Aguilar y Guerrero), y "BEGA/13" perteneciente a su contraste (Diego

de Vega y Torres) y año de ejecución, 1813.

El siglo XX y la Asociación del Rosario Perpetuo

En el siglo XIX la religiosidad popular española soportó

los conflictos sociales que se manifestaron desde la Invasión Francesa (1809),

la Desamortización de los bienes de la Iglesia (1835), y la Primera República

(1873), que a muchas de ellas les llevó a desaparecer o reducirse al interior

de los templos. La Cofradía del Rosario se vería afectada como una más, pasando

por años difíciles a finales del siglo XIX.

Con la llegada de Don Luis Fernández Casado para suplir la

plaza de Arcipreste de Montilla y Párroco de Santiago, éste da un nuevo impulso

a la Cofradía con la creación de la Asociación del Rosario Perpetuo,

facilitando el ingreso de mujeres a la antigua institución. Su primera

presidenta fue Felisa Valderrama Martínez, una mujer muy popular en la ciudad y

mecenas de la Parroquia. La nueva presidenta adquiere una nueva imagen de Ntra.

Sra. del Rosario en 1909, procedente de los talleres de Sarriá (Barcelona).

Restaura los frescos de la capilla donde interviene el pintor José Garnelo y

Alda con el diseño de los mismos y con la pintura de la Stma. Virgen que está

sobre la puerta de su sacristía, su diseño fue ejecutado por el pintor

Juan Antonio Torres Luque.

Desde la nueva Asociación se da un nuevo impulso a la procesión, donde desfilaban quince estandartes representando cada uno de ellos un misterio del Santo Rosario concluyendo con el de la Stma. Virgen que fue realizado por José Garnelo y Alda. Se adquiere también una nueva peana para la imagen en los talleres valencianos de "Hermanos Bellido" y un nuevo trono obra del tallista sevillano afincado en Montilla Antonio González Martínez (que se puede calificar como uno de sus mejores trabajos que conservamos en la ciudad) policromado por el pintor Ildefonso Jiménez Delgado, que se estrena en octubre de 1949.

En 1963 deja de procesionar la Virgen del Rosario por las

calles de nuestra ciudad. En 1972 la Cofradía restaura los frescos de pintura

de las paredes de la capilla, trabajo realizado por Cristóbal Gómez Garrido

quien suplantó la pintura encolada por pintura plástica para su mayor duración.

Un año más tarde se coloca en el arco de entrada de la capilla un marco de

madera sobredorada[17].

Hasta nuestros días ha llegado esta cofradía realizando sus

cultos en la primera semana de Octubre, donde cada año se rememora la devoción

al Santo Rosario que tiene Montilla desde hace más de cuatro siglos, y gracias

a la veneración de la Stma. Virgen se han ido entroncando devoción, tradición,

historia y patrimonio artístico, para el gozo y protección de esta joya que los

montillanos podemos apreciar en nuestra Parroquia Mayor de Santiago Apóstol.

*Artículo publicado en la revista local "Nuestro Ambiente", en Octubre de 2001.

FUENTES DOCUMENTALES

[1] Archivo

de Protocolos de Montilla. Escribanía 1ª. Leg. 13, fols. 889-896.

[7] La Inmaculada

Concepción fue patrona de Montilla hasta el siglo XIX, en la mayoría de los

templos de la ciudad se le rendía culto este día por la mañana y la función

principal era a las ocho de la tarde en el monasterio de Santa Ana, estos

cultos estaban patrocinados por el Ayuntamiento, a los cuales asistían todas

las autoridades civiles, religiosas y militares de la ciudad.

[8] APS. Cabildos de 1693. s.f.

[9] APS. op. cit.

[8] APS. Cabildos de 1693. s.f.

[9] APS. op. cit.

miércoles, 10 de septiembre de 2014

EL CULTO Y VENERACIÓN A LA SANTA CRUZ EN MONTILLA*

Pocas

ciudades aún de las más populosas igualaran la de Montilla, en la fe, devoción

y esmero con que celebran y festejan el Stmo. Arbol de la Cruz, apenas hay

calle y casa donde no se le dé culto conforme a las facultades y poder de cada

uno. [Antonio Jurado y Aguilar,

1776]

En los orígenes de la

cristiandad, los primeros seguidores de Jesucristo relegaron rememorar la

pasión y muerte de éste porque la veían como algo atroz, y fundamentalmente

porque Cristo había resucitado que era el verdadero misterio de la trágica y

última semana de vida terrenal del “Salvador”.

En el primer tercio del

siglo IV d. C. el bajo imperio romano estaba en constantes instigaciones entre

los emperadores Constantino y Majencio (de occidente) y Licinio (de oriente),

el primero fue proclamado augusto a la muerte de su padre en el año 306, desde

sus comienzos como emperador suspendió las persecuciones a que estaban

sometidos los primitivos cristianos a

los que se acercó con una política tolerante, también inició una lenta

unificación del imperio de occidente que concluiría en una decisiva batalla

contra Majencio, que fue derrotado a pesar de estar en superioridad de

efectivos bélicos. Entonces, Constantino se encomendó “al Dios de los

cristianos cuyo poder no ignoraba” y entonces “vio en mitad del aire una

resplandeciente cruz más brillante que el mismo sol orlada de una inscripción

con caracteres de luz que decía así: In

hoc signo vinces: vencerás en virtud de esta señal”. El emperador dio orden

de que todos sus tercios llevasen un estandarte con la señal de la Cruz que él

había visto, tomando el nombre de “Lábaros”, y que sus soldados grabasen el

monograma del “chrismon” en sus escudos. Tras la victoria de la contienda por

sus tropas, éste quedó como único emperador de occidente, erigiendo un

monumento a la Santa Cruz en Roma.

En el año de 313 hubo unos

acuerdos entre los augustos de occidente y oriente, en los cuales se permitiría

el régimen de paz para la iglesia, la libertad de culto y la necesidad de

devolver a los cristianos los bienes que en oriente les habían confiscado

durante las persecuciones. Aunque en el año 325 el incumplimiento de lo pactado

por parte de Licinio, desencadenó un enfrentamiento entre éstos, ya que éste

iba tomando una actitud más intransigente hacia los cristianos a quienes

expulsó de la corte y la administración, violando así la paz alcanzada entre

ambos. El enfrentamiento se saldó con la victoria de Constantino que restableció

la paz y la unidad política del imperio[1].

Tras este nuevo triunfo ordenó edificar el templo del Santo Sepulcro en

Jerusalén, demoliendo un templo pagano que allí habían construido los romanos a

Júpiter en desagravio a los cristianos.

La festividad de tal efemérides señaló el 3 de Mayo con

la advocación de Invención de la Santa

Cruz, primer día libre después de la Pascua, que nunca puede pasar del

segundo de dicho mes, con el fin de acercarla todo lo posible a la memoria de

la Pasión y Muerte de Cristo y a la Adoración de la Cruz que es el Viernes

Santo[2].

La emperatriz Santa Elena,

madre del emperador Constantino, se convierte al cristianismo, ésta comienza a

peregrinar a Tierra Santa, donde visitó los lugares por donde había predicado

el “Rey de los Judíos”. Una vez allí ve como todos los Lugares Santos fueron

profanados y sepultados durante las persecuciones y sobre alguno ellos la

autoridad romana había construido, como

en el monte Gólgota un templo a la diosa Venus. Con autorización de su hijo,

ésta comenzó a restaurarlos, volviéndolos a su ser primitivo. Tras la

demolición del templo profano del Gólgota y posterior retirada de los cimientos

del mismo, aparecieron varios pedazos de maderos de similares características,

tras el hallazgo intervino el obispo de Jerusalén San Macario dando

instrucciones de cómo se debería de identificar en la que murió Cristo.

Entonces, entre otras pruebas en la que hizo de testigo el pueblo, se colocó a

un enfermo agonizante en cada uno de los hallazgos y sanando en uno de ellos,

el cual fue tomado como el verdadero. La mitad del sagrado madero fue enviado a

Roma y la otra mitad se quedó en Jerusalén en el lugar de su aparición donde la

Emperatriz mandó construir un templo dedicado a éste que fue consagrado el día 14 de Septiembre de 326, día que quedó

instituida la festividad de la Exaltación

de la Santa Cruz[3].

La primera reliquia de la

Cruz fue enviada a España por el pontífice San Gregorio I al monarca godo

Recaredo, durante su reinado (586 – 601) en afecto a la decisión de instituir

la religión católica como la oficial del reino; como lo manifestara el mismo soberano: “por fin podré entregar a la gran mayoría de mi pueblo la unidad

religiosa tan necesaria para el buen discurrir de nuestro reino. A partir de ahora

los godos seremos católicos”[4].

Las festividades a la Santa

Cruz se establecieron en la entonces Hispania goda durante el XIV Concilio de Toledo celebrado en

Noviembre de 684 bajo el reinado del monarca Ervigio (680 – 687), el cual

expidió un decreto por el que se instituía

el culto a la Santa Cruz en todos sus dominios. Aunque poco duraría este

intento de expandir la devoción al sagrado madero en tierras hispánicas, ya que

en julio del 711 comenzaría la invasión musulmana, suspendiéndose así más de tres

siglos y medio de cultura occidental en la península ibérica.

Pero el culto al Sagrado

Madero tendría un papel importante durante la reconquista, evocando los

triunfos del emperador Constantino acompañado del “signo de la Cruz”, los

monarcas cristianos, las ordenes militares, la nobleza y el pueblo llano

tomarían este símbolo en la resistencia contra los invasores musulmanes,

colocándolo en banderas, estandartes, escudos, ropajes y armaduras, con el fin

de que la Cruz fuera nuevamente invicta.

En una de las batallas

cruciales de la reconquista, nuevamente se manifestaría la veneración a la

Santa Cruz, tendría lugar en los llanos de las Navas de Tolosa (La Carolina,

Jaén), donde los monarcas de los estados cristianos de la península Alfonso

VIII de Castilla, Pedro I de Aragón y Sancho VII de Navarra, con apoyos de

estados ultrapireinaicos y del pontífice

Inocencio III, unirían sus fuerzas contra el ejército del califa almohade Muhammad al-Nasir quien fue derrotado el 16

de julio de 1212. En la contienda

destacó “el Arzobispo de Toledo D. Rodrigo con la cruz arzobispal, quien

intervino alentando a las huestes cristianas quienes vieron en medio del

combate como apareció suspendida en el aire una resplandeciente cruz de varios

colores, que al paso que esforzaba a los cristianos, llenaba con su vista de

terror a los infieles (...) esta victoria, así como fue llorada por los

enemigos, dando a los cristianos un triunfo milagroso, de que no había ejemplar

en las historias”[5]. Causa de este hecho

durante el pontificado de Gregorio XIII (1572 – 85) se instituyó en España la

fiesta del Triunfo de la Santa Cruz el

16 de julio en acción de gracias a la intercesión divina.

En una de las batallas

cruciales de la reconquista, nuevamente se manifestaría la veneración a la

Santa Cruz, tendría lugar en los llanos de las Navas de Tolosa (La Carolina,

Jaén), donde los monarcas de los estados cristianos de la península Alfonso

VIII de Castilla, Pedro I de Aragón y Sancho VII de Navarra, con apoyos de

estados ultrapireinaicos y del pontífice

Inocencio III, unirían sus fuerzas contra el ejército del califa almohade Muhammad al-Nasir quien fue derrotado el 16

de julio de 1212. En la contienda

destacó “el Arzobispo de Toledo D. Rodrigo con la cruz arzobispal, quien

intervino alentando a las huestes cristianas quienes vieron en medio del

combate como apareció suspendida en el aire una resplandeciente cruz de varios

colores, que al paso que esforzaba a los cristianos, llenaba con su vista de

terror a los infieles (...) esta victoria, así como fue llorada por los

enemigos, dando a los cristianos un triunfo milagroso, de que no había ejemplar

en las historias”[5]. Causa de este hecho

durante el pontificado de Gregorio XIII (1572 – 85) se instituyó en España la

fiesta del Triunfo de la Santa Cruz el

16 de julio en acción de gracias a la intercesión divina.

La

devoción popular al sagrado madero en el que vio la muerte Cristo, llega a

Montilla en la mitad del siglo XVI. Bajo el mandato del obispo de Leopoldo de

Austria (1541-57) se fundan en la diócesis de Córdoba la mayoría de las

cofradías de la Santa Vera Cruz de la provincia, este fenómeno es causado por

las indulgencias dadas por el pontífice Paulo III en 1536 a la cofradía de la

Vera Cruz de Toledo y las concedidas en 1538 a la cofradía homónima de Córdoba[6].

Gracias

a estos beneficios espirituales y a la propagación de esta devoción por parte

de los frailes franciscanos, que se establecieron en Montilla a partir de 1512

por voluntad del I marques de Priego, se arraiga fuertemente la veneración

popular a la Santa Cruz que protagonizaría la génesis de nuestra Semana Santa y

el culto a las tres festividades de la Cruz que el calendario litúrgico contempla

y que hemos querido reflejar una breve reseña de sus orígenes.

En

Montilla, tenemos constancia del culto y veneración a la Santa Cruz desde los

primeros lustros de la edad moderna, en la que comienzan a hablar los archivos

de la ciudad.

La

primera y más importante reliquia de la pasión y muerte del “Nazareno” llega a

nuestra entonces villa por una donación que hace el Cardenal Presidente del

concilio de Trento al Duque de Feria D.

Gómez de Figueroa como consta en su auténtica conservada en el convento de Santa Clara que por su importancia hemos

creído conveniente transcribirla integra: “Indulgencia de la Sacro Santa Espina

/ En el tiempo que se celebraba el Sto. Concilio de Trento, el Sr. Cardenal Dn.

/ Christobal Madrutio Presidente del, concedió y donó la sacrosanta Espina al

Sr. Dn. Gomez de Figueroa Duque de Feria / La cual espina como original y

verdadera de la Corona de / Jesuchristo N. R. Había antes puesto en la Catedral

de Trento el / Emperador Federico II. / Da de todo esto en esta Bulla del dicho

Sr. Cardenal / el día que la donó en Trento al dicho Dn. Gomez / de Figueroa

fue a 6 de Junio de mil y quinientos / y cinquenta y uno. / Concediole una

indulgencia perpetua de cien días de perdón / a todo los que visitaren la

Iglesia adonde esta en / cinco días de todos los años./ El día de la Natividad

de N. S. Jesuchristo. / El día de la Asumpsión de Nuestra Señora. / El Viernes

Santo. / El día de la Invención de la Cruz. / El día de la Exaltación de la

Cruz./ Para seguir dichas indulgencias pide

solamente el haber confesado”[7].

Los

cultos tenían lugar en la Parroquia de Santiago Apóstol, templo donde se

celebraba diariamente las festividades litúrgicas; la ermita de la Santa Vera

Cruz, donde estaba erigida la cofradía homónima; el convento de San Agustín

donde residen las cofradías de Nra. Sra. de la Soledad y de Jesús Nazareno; y

en el convento de Santa Clara, donde estaba fundada el grupo de los Esclavos de

la Cruz.

Eran

originarios de distintas fundaciones, la litúrgica que era la primitiva y

estaba designada por la Santa Sede y a su vez por el obispado de Córdoba, según

estos días manaban las veneraciones populares que eran las escogidas por las

cofradías para sus fiestas de regla, misas por sus difuntos, etc.; y a raíz de

ésta se comienzan a fundar por devotos particulares y cofrades, capellanías,

memorias y obras pías perpetuas, según la magnitud de los bienes donados para

las mismas, de las cuales las cofradías y fábrica parroquial eran beneficiarias

directas junto con el capellán y patrono de las mismas, y los beneficiarios

indirectos eran los vecinos de la ciudad que tenían la posibilidad de arrendar

casas y tierras de calidad a bajo costo, de por vida y sin impuestos reales ya

que eran bienes pertenecientes a la Iglesia.

La Invención

La

festividad del 3 de mayo era bien homenajeada en la localidad, en la ermita de

la Santa Vera Cruz su cofradía celebraba por la mañana en el altar mayor que presidía

el Santo Cristo de Zacatecas, su Fiesta de Regla con procesión, vísperas,

sermón y misa cantada por la capilla de música de la Parroquial, en cuyos

cantorales que aún se conservan existe el que recoge dichas partituras, y en su

final aparece una inscripción de su transcriptor y fecha que dice: “Acabose en

4 de Março de 1609 por Joan Prieto del Mármol cura desta iglesia de Señor

Santiago de Montilla”[8].

Por la tarde tenían sus vigilias[9].

Al día siguiente tenían un aniversario llano por los cofrades difuntos y una

memoria perpetua que había instituido en la ermita el hermano Bartolomé Sánchez Carreta, para la

cual dejó por dote para su sustento las casas que en posesión tenía la cofradía

junto a la ermita.

Alonso

Cameros de Cueva que fuera hermano mayor de la dicha cofradía, encomendó a su

hijo Alonso en su testamento dado el 21 de julio de 1638 erigir una perpetua

memoria de 52 misas anuales ante el altar del Santo Cristo de Zacatecas dejando

por dote “unas casas principales en que hago mi morada (...) libres de censo y

de todo gravamen para que sean suyas propias con tal carga y condición que

perpetuamente para siempre jamás el dicho mi hijo y los demás que le sucedieren

sean obligados a decir o hacer decir en cada viernes del año una misa rezada en

la Santa Vera Cruz de esta ciudad por mi anima y las de mis difuntos y bienhechores y de la del Sr. Cuellar medico

mi tío”[10].

Antes de su muerte, éste hace codicilo donde incrementa la dote de la memoria

que gozaría su hijo, a la cual aportó

“una haza de tierra de siete fanegas de cuerda que tengo a la parte de la Peña

del Cuervo en la campiñuela de Piedra Luenga termino desta ciudad” con fecha de

21 de septiembre del mismo año.

Mas

tarde, el 18 de enero de 1643

a estos cultos se suma una Causa Pía fundada por

Salvador Ximénez de Aguilar, vecino de la calle Valsequillo, en la que se tenía

que decir una misa llana por su ánima el día de la Invención[11].

Dos

decenios después, el 26 de abril de 1664 se erige una capellanía en la dicha

ermita fundada por el matrimonio de Juan Grande y Antonia de Notal, él natural

de Villanueva de Córdoba y ella de Montoro, ambos vecinos de Montilla, a la

cual dejan por primer capellán a su hijo Juan que era clérigo, y por dote “una

haza de tierra de pan sembrar de veinte fanegas de cuerda de medida mayor que

nosotros tenemos propia en el término de la dicha villa de Villanueva de

Córdoba (...) otra haza de tierra de ochenta fanegas de sembradura en el

término de la dicha villa (...) y un cercado que sirve de aportar ganado y de sembrar

y esta dividido en dos cercados con fresnos y membrillos con su pozo y pila”

con cargo de decir seis misas rezadas cada año perpetuamente[12].

Una

montillana ausente, Elvira Ordóñez “estante al presente en el Colegio Real de Nuestra Sra. Santa María de

Parraces que es en la tierra y jurisdicción de la noble ciudad de Segovia”

envía a su hermano Alonso Pérez de Santa Cruz una carta en la que dona al

susodicho la “parte que yo tengo en las casas que fueron de nuestros padres

Juan López de Santa Cruz e Mayor Ximénez que son en gloria que son en la dicha villa de Montilla en la

calle de señor san Agustín” con la condición de que fuere “obligado

a decir en cada un año para siempre jamás doce misas una en principio de

cada mes quatro de la Anunciación de nuestra señora y las cuatro de la Santa

Cruz y las quatro de difuntos (...) las quales dichas misas se digan en la

Yglesia Mayor de Santiago de la dicha villa de Montilla donde están las

sepulturas de nuestros pasados”. La carta fue remitida a Montilla con fecha de

“treinta días del mes de junio año del nacimiento de nuestro salvador Jesuxpto

de mil y quinientos y setenta e un años”[13].

El

clero secular de la Parroquial también deja recogido en sus testamentarías la

veneración viva a la Santa Cruz que existía en Montilla, muestra de ello hemos

localizado dos clérigos montillanos devotos de la Santa Cruz. El primero y más

antiguo fue el Presbítero Lorenzo de Luque, el cual dejó recogido en su

testamento otorgado el 22 de septiembre de 1579 una cláusula donde manda que

“de una haza de tierra que tengo a la parte de la fuente del pez que es de ocho

fanegas de tierra de cuerda se tome la mitad de ellas que son cuatro fanegas

(...) luego que yo fallezca se de y la haya María de los Reyes mi sobrina hija

de Diego Sánchez Cardador mi hermano y goze de ella todos los días de su vida

con tal cargo que la susodicha cada un año de los que viviere haga que se digan

en la dicha iglesia de señor Santiago (...) una fiesta de la Ynvención de la

Cruz”.

Otro

sacerdote que deja reflejada su devoción al Sagrado Madero es el Lcdo. Diego

Pérez de Aguilar, hijo del Lcdo. Cristóbal Ruiz de Aguilar juez de apelaciones

del estado de Priego y de la casa de Aguilar, y de Dª Isabel de Aguilar. Este

clérigo en su testamento otorgado en 1619, deja por voluntad propia ser

enterrado junto a sus padres en el altar de Santa María Magdalena en la

Parroquial, y en una cláusula del mismo deja todos sus bienes a su hermano

Alonso Fernández de Aguilar para que

“sea obligado a decir por los días de su vida de hacer decir por mi anima y las

de mis padres, hermanos y difuntos cuatro fiestas solemnes la una de la limpia

Concepción de Ntra. Sra. la Virgen María y las otras tres de las tres

festividades de la Santa Cruz en sus días de la invención, triunfo y

exaltación”[14].

En la

Parroquial de Santiago esta festividad también era celebrada en el altar del

Santo Cristo de la Tabla que se hallaba en la capilla de las Animas, gracias a

una memoria fundada por Luisa Granados de Bonilla mujer de Pedro Antonio Melero

y Varo fallecida de 4 de julio de 1725, la cual dejó recogido en su testamento

la voluntad “de ser enterrada en caja con hábito de religiosa carmelita en la

capilla de Ntra. Sra. de la Soledad sita en la iglesia de San Agustín en la

sepultura que allí tengo de mi linaje”, en dicho testamento da una cláusula

donde manda “a Dn. Pedro Melero mi hijo y del dicho mi marido, clérigo de

menores ordenes vecino de esta ciudad una haza de tres fanegas de tierra calma

de cuerda mayor (...) en el sitio de la Navilla de Cortijo Blanco término de

esta ciudad (...) para que la haya y goce el dicho mi hijo en propiedad y

posesión, y con cargo de una misa de fiesta solemne que sea de decir en cada un

año perpetuamente para siempre en el día de la Invención de la Santa Cruz en

la capilla y altar del Santo Cristo de

la Tabla sita en la dicha iglesia parroquial de Sr. Santiago”[15].

Dicho arbitrio se celebraba en la Parroquial con repique a medio día y noche,

vísperas, procesión claustral de cuatro capas hasta la capilla de las Ánimas

con música de órgano, una vez allí comenzaba la misa con diáconos, concluyendo

con la lectura de los actos de fe.

El Triunfo

Una

vez descritos los cultos de mayor celebridad de “la Cruz de Mayo”, seguimos con

los cultos de la fiesta que se dedicaba en Julio, estos nunca llegaron a

alcanzar la notoriedad de las otras dos por la fecha en que eran celebrados, ya

que el día 16 estaba la ciudad en plenos cultos con su patrono San Francisco

Solano y con los cultos a la Virgen del Carmen en tiempos posteriores. A pesar

de tal coincidencia ya hemos visto que el Lcdo. Diego Pérez instituyó una

fiesta este día, que también era celebrada en la Parroquial de Santiago,

comenzando el día anterior con repique de campanas al medio día y al anochecer,

que tenían las vísperas con dos clérigos revestidos con capas, al día siguiente

por la mañana misa mayor con diáconos y órgano, para la cual daba la cera la

fábrica y dotaba dicha fiesta por el año 1769 Dª Juana de Cea.

La Exaltación

La

última de las festividades se conmemoraba en Septiembre como antes hemos

apuntado, es la única que hasta la fecha en Montilla conservamos gracias a las

madres Clarisas que año tras año continúan organizando la novena en honor al

crucificado tridentino conocido popularmente por “El Padre de Familias” que más

adelante citaremos.

“La

Cruz de Septiembre” tiene en Montilla la misma antigüedad que la de Mayo, ya

que en un principio era la cofradía de la Santa Vera Cruz la encargada de

celebrar tal solemnidad, desde su fundación y hasta 1658 dicha cofradía

organizaba una procesión y misa en la ermita el día 14, del que vamos a

recordar que esta jornada del año 1576 en que fue trasladada a la ermita la

imagen del Santo Cristo de Zacatecas desde la casa de su donante y cofrade el

indiano Andrés de Mesa que residía en la calle del Capitán Alonso de Vargas.

Cada año, dos días más tarde tenían un aniversario llano por los cofrades

difuntos, y otros dos después una misa por la religiosa María de Gálvez, la

cual otorgó su testamento en 1625 en el que dejó una cláusula ordenando “a la Cofradía de la Santa

Vera Cruz de esta villa de diez mil maravedís de principal que tengo contra la

persona y bienes de Alonso de Castro sastre con obligación de que cada año por

el día de la Santa Vera Cruz o su octava

se me diga una misa rezada de la misma festividad en su Ermita por mi ánima y

de mis difuntos perpetuamente para siempre jamás”[16].

En la

Parroquia Matriz comenzaban los cultos el día anterior Víspera de la fiesta,

con repique a medio día y noche, a las dos y media a Vísperas en las que

cantaba la capilla de música y asistían dos clérigos revestidos con capas. A

las ocho de la noche se tocaba a Ánimas y una hora más tarde el toque de “la

queda”, ambos toques se continuaban hasta “la Cruz de Mayo”. Al siguiente día

se tocaba a misa mayor, la cual comenzaba a las ocho y media de la mañana, mas

tarde el clero parroquial asistía a la procesión de la Santa Vera Cruz con dos

capas, preste y diáconos, capilla de música, cruz y ciriales.

Estos

cultos se verían transformados a partir de 1658, año en que la cofradía de la

Vera Cruz deja de organizarlos para que la comunidad de Clarisas franciscanas

iniciara la solemne novena al Crucificado “de poco más o menos que una vara

habiendo traído consigo los Padres del Concilio de Trento” que el Obispo Fray Payo Afán de Rivera, regaló a su hermana Sor Ana de la Cruz Rivera (1606 –

1650) como consta en un manuscrito conservado en el monasterio de Santa Clara

con fecha de 30 de enero de 1633. Junto con la imagen también envió dicho

Obispo una reliquia del “Lignum Crucis” que se sumó a la ya existente en el

monasterio y perteneciente a la Condesa de Feria. Coincidentes las fechas

tomadas, y sabedores de la gran devoción que este crucificado tuvo y tiene en

nuestra ciudad, cabe pensar la favorable la tesis antes expuesta sobre la

translación del culto de la Exaltación de la Santa Cruz, avalándola los

indefinidos casos portentosos que dicho crucifijo contempla en la tradición

local, junto con el fomento que hizo Ana de la Cruz a la devoción al sagrado

madero entre sus compañeras y que poco más tarde se propagara entre los vecinos

de Montilla, en la que se llegó a instituir el grupo de los Esclavos de la

Cruz.

En la

otra extremidad de la villa, en el cerro de San Cristóbal donde se habían

instalado los Agustinos, a finales del siglo XVI se fundan otras dos cofradías

de Pasión, la primera titulada de “la Soledad y Angustia de Nuestra Señora” que

según nos describe el visitador general

del obispado de Córdoba, el Doctor Lope de Rivera, recogiendo en su

visita a Montilla “Esta cofradía es

nueva y se fundo en el año de ochenta y ocho en el mes de mayo e después acá el

mayordomo el dicho Fernán Rodríguez y en este tiempo pareció escrito en el

libro de la cofradía”[17].

En la

otra extremidad de la villa, en el cerro de San Cristóbal donde se habían

instalado los Agustinos, a finales del siglo XVI se fundan otras dos cofradías

de Pasión, la primera titulada de “la Soledad y Angustia de Nuestra Señora” que

según nos describe el visitador general

del obispado de Córdoba, el Doctor Lope de Rivera, recogiendo en su

visita a Montilla “Esta cofradía es

nueva y se fundo en el año de ochenta y ocho en el mes de mayo e después acá el

mayordomo el dicho Fernán Rodríguez y en este tiempo pareció escrito en el

libro de la cofradía”[17].

Dos

años más tarde se fundaría la cofradía de “los Nazarenos”, como ya exaltara en

su pregón de Semana Santa del año 2001 nuestro paisano Miguel Aguilar Portero,

quien bebiendo de la misma fuente documental de las visitas generales y

comparando su fundación con las cofradías restantes de la diócesis, aclara la

dudosa fecha de 1538 en la que se creía estar erigida tal cofradía, tesis que

se a derrumbado tras el hallazgo publicado por tal pregonero y amante de

nuestras tradiciones, en la que se puede leer: “En la villa de Montilla en quince días del mes de mayo de mil y

quinientos y noventa y un años don Pedro Fernández de Valenzuela canónigo de la Santa Yglesia Catedral de

Cordova visitador general deste obispado

hallo que en esta villa se avía fundado y levantado una cofradía de los

nazarenos de la qual era mayordomo Pedro Delgado vecino desta villa al qual

mando parecer ante si”[18].

La

cofradía de Jesús Nazareno desde su génesis comienza a organizar sus cultos en

torno a la devoción de San Nicolás de Tolentino por consejo de los frailes

moradores del convento, los cuales “le dieron un arco de la yglesia de su

convento donde fabricaron una capilla de la dicha cofradía con que habían de

tener por su patrón al glorioso San Nicolás de Tolentino y hacer y fabricar un

altar y en cada un año hacerle una fiesta y porque conforme a la constitución

la habían de hacer en el domingo primero

siguiente después de su día”. Pero los problemas llegan cuando en Roma se

dispone que las fiestas no se trasladaran de su día establecido, ante este decreto los cofrades

comunican al prior y frailes del dicho convento que “no podían acudir con el

acompañamiento y lo demás que se requiere por ser día de trabajo y ellos han de

acudir a su hacienda” solicitando el cambio de su fiesta de regla para celebrar

“la de la Cruz del mes de Septiembre desde este presente año en adelante sin

que precepto sea visto altar ningún día del que tienen adquirido a el dicho

arco y capilla que tienen fabricada y acorde mas arcos y altares y ornamentos

que la dicha cofradía tiene hechos y puniendo en ejecución”, relegando estos al

patronazgo de San Nicolás “y desde luego se obligaron de hazer la dicha fiesta

de la exaltación de la Cruz en el mes de Septiembre de la forma y manera que se

hace en las reglas de su cofradía y por razón de ella queden libres de la que

hacían del glorioso Santo” a lo que otorgaron escritura Fr. Baltasar de Aguilar

y demás frailes junto con el hermano mayor Bartolomé Ruiz Gil y los oficiales

Luis Mayo de Alba, Mateo de la Leña, Cristóbal Rodríguez Burgueño y Tomás

López, el sábado 19 de Abril de 1598[19].

A

raíz de esta festividad, en el convento agustino la devoción a Jesús Nazareno

se va incrementando durante el siglo XVII, llegando a transformarse su

primitiva capilla en la que en la actualidad conocemos, ejecutada su estructura

arquitectónica entre 1677 y 1686,

patrocinada por Francisco Fernández de Córdoba y Figueroa[20].

En ella se instituyeron dos memorias

perpetuas de devotos del “Nazareno” las cuales vamos a reseñar.

La

primera, fue fundada el 13 de marzo de 1668 a devoción de Juan López de Arroyo, vecino

de la calle Fuente Álamo, el cual utilizando unos censos que tenía impuestos en

unas casas de la calle San Roque y siete fanegas y media de tierra calma de

medida mayor a la parte de la Fuente de la Higuera “ de la cuales dichas tierras

y censo fundó una memoria de legos para quales poseedores della cada uno en su

tiempo en cada un año para siempre jamás perpetuamente hagan decir y digan seis

misas reçadas en la capilla de Jesus de Naçareno que esta en la iglesia del

convento de Sr. San Agustín de esta ciudad”, el mismo en su testamento también

“mando que mi cuerpo sea sepultado con el abito y cuerda de Sr. San Francisco

en la capilla de Jesús Nazareno”[21].

Falleciendo “en diez y ocho días del mes de enero de mil seiscientos setenta y

nueve años”[22].

Poco

tiempo después, se sumaría al

engrandecimiento de los cultos y la veneración de las dos capillas de pasión de

instituidas bajo el amparo agustino, la capellanía fundada por Dª María de Arroyo, doncella y

vecina de la ciudad, en su testamentaría otorgada el 4 de mayo de 1682, deja

una cláusula en que “por la presente fundo y erijo una perpetua capellanía de

misas que sea de servir en el convento del Sr. San Agustín de esta ciudad en la

capilla de Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Soledad sitas en dicho

convento después de los días de mi vida” obligando a los capellanes que la

nutriesen a decir “veinte misas que se an de decir perpetuamente las diez en la

capilla de Jesús Nazareno y las otras diez el la capilla de Nuestra Sra. de la

Soledad”, para el mantenimiento de tal piadosa fundación dejó por dote una

buena partida, “sobre una haza de seis fanegas a la parte del Carrascal (...) y

sobre otra haza de tres fanegas de tierra calma el dicho sitio (...) y sobre

otra haza de dos fanegas y un celemín de tierra en el dicho sitio linde con el

camino que por la huerta del Arroyo va a el dicho cortijo del Carrascal”[23].

No

sólo estas fundaciones fueron las únicas que se fundaron, si que son las

primitivas, durante el siglo XVIII se siguen instituyendo en los distintos

templos citados, donde también aportaron en menor medida las distintas

generaciones de cofrades que ante tales imágenes mandaban enterrarse con

encargo de misas de cuerpo presente y rezadas, donde aparecen asiduamente en

los testamentos consultados de esta época y como tal no pueden ser reseñados

por no engrosar este trabajo.

Con

este breve estudio pretendemos dar a conocer a los montillanos la veneración

que nuestros antepasados mantuvieron al Sagrado Madero generación tras generación,

desde la llegada del catolicismo a nuestra ciudad. Hoy mantenemos una minúscula

reminiscencia de tales fiestas religioso-populares, en las que se mezclaban la

fe y la cultura de la población, mejor dicho la crónica de una ciudad noble,

como fue nuestra Montilla.

FUENTES:

[1] Historia Universal, Tomo

III (Roma y la Antigüedad), p. 113. Espasa

Calpe. España, 2001.

[2] CROISSET S.I., J.: Año Cristiano, Tomo del mes de Mayo, pp.

50-56. Barcelona, 1853.

[3] CROISSET: Año Cristiano, Tomo del mes de Septiembre,

pp. 279-284. Barcelona, 1854.

[4] CEBRIÁN, J. A.: La aventura de los Godos, p. 135. Madrid, 2002.

[5] CROISSET: Año Cristiano, Tomo del mes Julio, pp.

297-306. Barcelona, 1854.

[6] ARANDA DONCEL, J.: Las cofradías de la Santa Vera Cruz, p.

616. Sevilla, 1995.

[7] Archivo del Monasterio de

Santa Clara. (A MSC). Tabla de

indulgencias.

[8] APSM. Libro tercero. “In festo, inventionis, Sacte Crucis, duplex, ad vesperas” y “Oratio,

in exaltationis Sacte Crucis”. Año de 1609.

[9] APSM. Libro cuadrante de

cultos parroquiales, año 1619. s/f.

[10] Archivo Notarial de

Protocolos de Montilla (ANPM). Nª 5ª. Leg. 818, fols. 250-254.

[11] ANPM. Nª 2ª. Leg. 242, f. 28 v.

[12] APSM. Libro 5º de memorias y capellanías, fº 103.

[13] APSM. Libro 3º de memorias y capellanías, fº 411 – 417 v.

[14] ANPM. Escribano Francisco Escudero. Nª 1ª. Leg. 52, fols. 303-319 v.

[15] ANPM. Nª 3ª. Leg. 491, fols. 64

– 66 v.

[16] APSM. Libro 3º de memorias y capellanías, fº 250 v.

[17] APSM. Libro 2º de visitas generales, fº 143 v.

[18] APSM. op.

cit. fº 301 v.

[19] ANPM. Escribano Alonso Albiz Cruz, fº 526. Año

1598.

[20] JURADO Y AGUILAR, A.: Ulía Ilustrada y fundación de Montilla,

fº 227. Año 1776. (Manuscrito que se

conserva en el Archivo Histórico Municipal de Montilla.)

[21] ANPM. Nª 5ª. Leg. 846, fols. 85-88 v.

[22] APSM. Libro de Testamentos nº 23, f. 165.

Suscribirse a:

Comentarios (Atom)